5G memperkenalkan capaian kecepatan dan latensi yang jauh berbeda dibanding 4G, tetapi dampak teknis dan praktisnya perlu dijelaskan untuk audiens non-spesialis. Artikel ini memberikan gambaran terstruktur tentang aspek arsitektur, spektrum, MIMO, use case seperti IoT dan AR/VR, serta implikasi biaya dan regulasi yang relevan untuk konteks Indonesia.

Penjelasan Teknis Dasar antara 4G dan 5G

Secara sederhana, 4G atau LTE adalah generasi keempat jaringan seluler yang menjadi tulang punggung layanan internet mobile selama satu dekade terakhir. Sementara itu, istilah generasi kelima atau 5G sering kali digunakan sebagai jargon pemasaran, padahal secara teknis menandakan lompatan besar dalam arsitektur dan performa jaringan.

💻 Mulai Belajar Pemrograman

Belajar pemrograman di Dicoding Academy dan mulai perjalanan Anda sebagai developer profesional.

Daftar SekarangDalam dunia jaringan, performa diukur melalui beberapa parameter inti: throughput (kecepatan transfer data), latency (waktu tunda), jitter (fluktuasi waktu tunda), serta reliability (keandalan koneksi).

Teknologi radio di balik kedua generasi ini terus berevolusi. 4G memperkenalkan OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) dan mulai mengadopsi MIMO (Multiple Input Multiple Output) untuk meningkatkan efisiensi spektrum.

Sementara 5G menyempurnakan konsep tersebut dengan lebih banyak antena, latensi jauh lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang semakin padat. Bayangkan aliran data seperti ini: dari perangkatmu, sinyal dikirim ke base station, lalu diteruskan menuju core network yang menjadi pusat pengelolaan lalu lintas data.

Perangkat → Base Station → Core Network

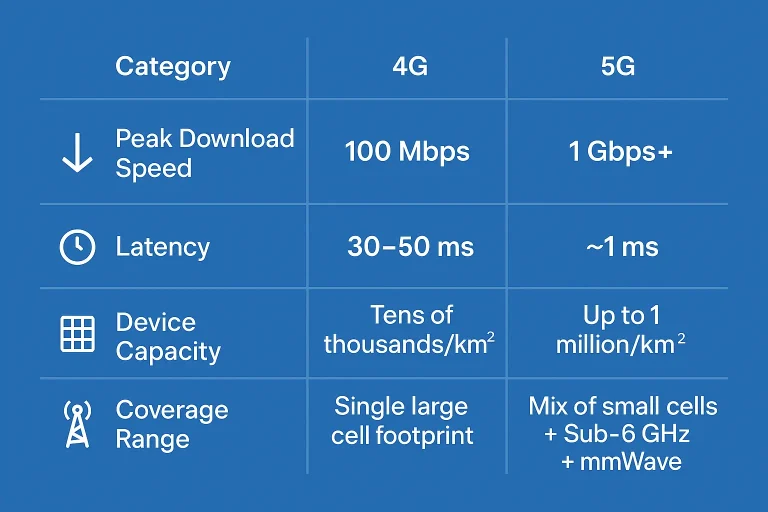

Secara angka, rata-rata kecepatan unduh 4G di Indonesia berkisar antara 10 hingga 30 Mbps, dengan puncaknya bisa mencapai sekitar 150 Mbps dalam kondisi ideal.

Adapun 5G menawarkan kecepatan rata-rata 100–400 Mbps, bahkan mampu menembus lebih dari satu Gbps pada kondisi optimal. Namun, performa nyata tetap sangat dipengaruhi oleh kepadatan pengguna, cakupan sinyal, dan kualitas infrastruktur di sekitarmu.

Perbandingan Kecepatan Latensi dan Kapasitas Jaringan

Ketika berbicara soal kecepatan jaringan, sering muncul istilah peak speed versus user experience nyata. Pada jaringan 4G, kecepatan puncak bisa mencapai ratusan Mbps, tapi dalam praktiknya, rata-rata pengguna di kota besar Indonesia hanya menikmati sebagian kecil dari angka tersebut—biasanya 10–50 Mbps, tergantung kepadatan dan kualitas infrastruktur.

Sementara pada jaringan generasi kelima, meskipun advertised speed bisa menembus 1 Gbps, faktor seperti jarak ke cell tower dan interferensi tetap berperan besar.

Sementara pada jaringan generasi kelima, meskipun advertised speed bisa menembus 1 Gbps, faktor seperti jarak ke cell tower dan interferensi tetap berperan besar.

Latensi adalah hal krusial bagi pengalaman gaming online, augmented reality, atau pengendalian jarak jauh; di jaringan 4G, latensi berkisar 30–50 milidetik, sedangkan 5G bisa turun ke 5–10 milidetik. Bayangkan respons joystick tanpa jeda terasa lebih instan pada 5G, sangat berbeda dari sensasi delay pada 4G.

Selain itu, kapasitas jaringan juga ditentukan oleh cell densification dan spectral efficiency. Di kota padat seperti Jakarta, makin banyak small cell mampu melayani ribuan perangkat sekaligus tanpa penurunan performa drastis.

Sebaliknya, di daerah pedesaan dengan infrastruktur terbatas, kecepatan dan latensi tetap sangat dipengaruhi oleh jarak dan jumlah pengguna.

Untuk visualisasi, grafik throughput historis dapat ditemukan dalam laporan tahunan operator seluler dan riset lembaga seperti OpenSignal. Melihat tren peningkatan dari tahun ke tahun membantu memahami bahwa upgrade teknologi benar-benar berdampak pada pengalaman sehari-hari.

Spektrum Frekuensi dan Infrastruktur Radio untuk Jaringan

Pilihannya antara low-band, mid-band, dan mmWave dalam spektrum frekuensi sangat menentukan sifat jaringan. Low-band menawarkan jangkauan luas dan penetrasi gedung yang baik, tapi kapasitas datanya terbatas.

Sementara itu, mid-band menjadi kompromi seimbang—jangkauannya cukup, kecepatannya signifikan, cocok untuk kota besar dengan kepadatan sedang. Di sisi lain, mmWave memang mampu menghadirkan kecepatan super tinggi, tetapi jangkauannya pendek dan sulit menembus beton sehingga lebih pas untuk area padat, seperti stadion atau pusat belanja.

Perbedaan kebutuhan infrastruktur pun jadi nyata. Jaringan generasi lama mengandalkan macro cell berdaya besar, sedangkan era 5G menuntut small cell yang dipasang rapat, didukung fiber backhaul agar latensi rendah tetap terjaga.

Namun, proses alokasi dan regulasi spektrum di negara berkembang masih sering memunculkan tantangan, baik dari aspek transparansi, biaya lelang, maupun fragmentasi alokasi yang berdampak ke kesiapan operator lokal berinvestasi secara efisien.

Pemetaan cakupan ideal tidak sekadar membentang warna di peta, tapi juga harus mempertimbangkan topografi dan kepadatan bangunan. Daerah pegunungan atau wilayah urban yang padat gedung tinggi, jelas membutuhkan perencanaan jaringan yang berbeda agar sinyal tetap stabil.

Untuk visualisasi, foto infrastruktur seperti small cell di lampu jalan atau ilustrasi spektrum yang menunjukkan pembagian pita dapat membantu memperjelas konsep tanpa perlu menampilkan merek apa pun.

Arsitektur 5G Core Ran dan Mode Non Standalone

Pada tahap awal implementasi, banyak operator mengadopsi Non-Standalone (NSA), yaitu mode ketika jaringan 5G masih bergantung pada 4G Core untuk proses kontrol, sedangkan data menggunakan jalur 5G.

Hal ini memungkinkan migrasi bertahap tanpa perlu membangun ulang seluruh infrastruktur inti, tetapi juga membatasi performa dan fleksibilitas penuh 5G. Sebaliknya, Standalone (SA) mengandalkan 5G Core yang bersifat cloud-native, membuka jalan untuk inovasi, seperti network slicing dan edge computing yang jauh lebih optimal.

Komponen utama pada arsitektur ini meliputi Radio Access Network (RAN), gNodeB sebagai pemancar 5G, serta 5G Core yang mengatur lalu lintas dan layanan digital secara dinamis.

Edge computing ditempatkan dekat dengan pengguna untuk memangkas latensi, sangat krusial bagi aplikasi URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications) seperti kendali jarak jauh atau kendaraan otonom. Untuk eMBB (enhanced Mobile Broadband), kecepatan tinggi menjadi kunci streaming video resolusi ultra-tinggi, sedangkan mMTC (massive Machine Type Communications) mendukung IoT berskala masif, misal sensor industri.

Operator biasanya memulai dengan NSA karena investasi awal lebih rendah, lalu secara bertahap beralih ke SA seiring kesiapan ekosistem perangkat dan aplikasi. Transisi ini membawa risiko seperti kompleksitas integrasi dan kebutuhan pelatihan SDM, tapi jangka panjangnya menawarkan efisiensi operasional serta peluang bisnis baru.

Use Case Nyata IoT AR/VR Otomotif dan Telehealth

- Manufaktur pintar: Sistem IoT di pabrik memungkinkan mesin saling terhubung secara otomatis, memantau kondisi secara real-time, dan memberikan respons cepat melalui URLLC. Kebutuhan utama di sini adalah latensi sangat rendah dan reliability tinggi agar mesin tidak berhenti mendadak. Contohnya, pabrik otomotif di Karawang sudah menguji predictive maintenance berbasis sensor dan edge computing, walau integrasi perangkat lama dan biaya upgrade masih menjadi tantangan.

- Smart campus dan smart city pilot: Penggunaan mMTC pada smart campus di Bandung, misalnya, memanfaatkan ribuan sensor untuk memantau kualitas udara, konsumsi energi, dan keamanan lingkungan. Sifat massive device connectivity menuntut jaringan yang mampu menangani perangkat dalam jumlah besar dengan konsumsi bandwidth rendah per perangkat. Namun, interoperabilitas antar merek sensor dan keamanan data sering jadi penghalang.

- Telemedicine dan AR/VR: Layanan telehealth dengan AR/VR memerlukan bandwidth besar dan latensi rendah (eMBB dan URLLC) agar konsultasi medis, diagnosis jarak jauh, atau pelatihan bedah virtual berjalan mulus.

Untuk menguji dampak jaringan secara lokal, kamu bisa melakukan eksperimen sederhana: bandingkan waktu respons sensor IoT di dua lokasi berbeda menggunakan aplikasi dashboard terbuka atau coba video call AR/VR pada jaringan WiFi dan seluler.

Lalu catat perbedaan kualitas gambar, delay, serta stabilitas koneksi. Ini membantu kamu memahami seberapa siap jaringan dan perangkat di lingkungan sekitar sebelum adopsi skala besar.

Implikasi Biaya Regulasi dan Strategi Adopsi di Indonesia

Biaya adopsi jaringan terbaru di Indonesia terbagi dalam tiga komponen besar: CAPEX untuk pembangunan site dan penarikan fiber optic, OPEX operasional harian, serta harga perangkat pengguna yang kadang melonjak di awal ekosistem berkembang.

Peran regulator sangat krusial, mulai dari alokasi spektrum yang adil, penetapan standar keamanan transmisi, hingga insentif fiskal dalam perluasan akses—semuanya bertujuan mendorong pemerataan, bukan sekadar adopsi di kota besar.

Operator kini menerapkan model fixed wireless access untuk daerah minim kabel, membangun private network di kawasan industri, dan menggandeng pemerintah lewat kemitraan publik-swasta untuk menjangkau pelosok.

Agar transformasi ini berjalan efektif, strategi adopsi bertahap menjadi kunci: pemerintah daerah bisa memulai dari aplikasi layanan publik digital, pelaku usaha mengoptimalkan IoT serta AR/VR secara modular, sedangkan konsumen dapat mengadopsi perangkat sesuai dengan kebutuhan nyata, bukan sekadar tren.

Indikator keberhasilan meliputi peningkatan rasio konektivitas, pertumbuhan layanan digital lokal, serta penurunan biaya per pengguna. Rekomendasi utama bagi pembuat kebijakan dan pebisnis: susun checklist mulai dari kesiapan infrastruktur, kaji kelayakan bisnis, hingga cermati regulasi terbaru agar investasi tetap relevan dan berdaya saing.

Penutup

Kesimpulannya, memahami perbedaan teknis antara generasi jaringan dapat membantu pengguna serta pembuat kebijakan menilai manfaat nyata, biaya, dan kesiapan infrastruktur.

Sekian pembahasan artikel kali ini, terima kasih sudah membaca artikel ini sampai akhir! Sampai jumpa dalam artikel lainnya. 👋